Wo bleibt der Reichtum?

In den USA reissen Kommunen den Asphalt von Straßen auf, weil ihnen das Geld für deren Erhaltung fehlt. Zugleich wetten Investmentbanker auf Weizen, weil ihnen angesichts enormer Kapitalmengen die Anlageformen ausgehen. Bericht über eine Verteilungskrise.

Text: Gunnar Landsgesell

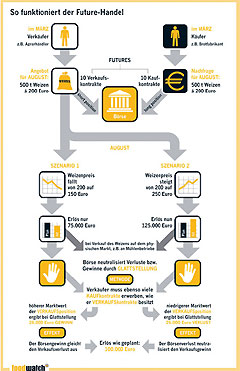

Und wieder ein neuer Rekord: Im ersten Quartal 2011 haben Versicherungen und Pensionsfonds rund 600 Milliarden Dollar in die von Investmentbanken und Hedgefonds aufgelegten Wertpapiere investiert, um auf Rohstoffe, darunter Mais und Weizen, zu wetten. Das ist so viel wie nie zuvor. Vor dem Hintergrund einer Milliarde hungernder Menschen auf der Welt bedeutet das auch einen Rekord an Zynismus. Immer mehr WirtschaftsexpertInnen kritisieren dieses Börsenspiele und fordern ein Verbot auf Zocken mit Nahrungsmitteln. Die Folgen der Spekulationen, so argumentieren sie, ist ein dramatischer Anstieg der weltweiten Nahrungsmittelpreise. Die deutsche NGO „foodwatch“ kommt in ihrer aktuell präsentierten Untersuchung „Die Hungermacher“ zum Ergebnis, dass diese Finanzindustrie für den Hunger und den Tod von Millionen Menschen mitverantwortlich ist. Foodwatch rechnet vor, dass allein 2010 die Nahrungsmittelpreise um unglaubliche 33 Prozent gestiegen sind. Das stürze weitere Millionen von Menschen in die absolute Armut. In der hochkomplexen, globalisierten Finanzwelt gibt es selten so anschauliche Beispiele dafür, wie der Reichtum der Einen die Armut der Anderen bedeutet. Seit der Deregulierung der Finanzmärkte scheinen auch die Möglichkeiten des Spekulierens völlig entfesselt. Die Wetten auf Weizen oder Mais sind aber kein Zufall. ÖkonomInnen wie der Bremer Uni-Prof. Hans H. Bass erklären, dass die unkontrollierten Finanzmärkte in den vergangenen Jahrzehnten solch immense Mengen an Kapital angehäuft haben, dass ihnen die Anlageformen ausgingen. Rohstoffe wie Nahrungsmittel erwiesen sich als heiße, neue Anlageklasse, die Öl oder Gold verdrängten. Wie attraktiv Nahrungsmittel als Anlage- und Gewinnform wurden, zeigt sich etwa an der Chicagoer Börse (CBOT). Laut Foodwatch lag der Anteil an spekulativ gehaltenen Weizen-Kontrakten dort 1999 noch bei 20 bis 30 Prozent. Heute ist er auf 80 Prozent gestiegen. Brisant ist daran auch, dass der gehandelte Weizen die Besitzer gar nicht wechseln muss. Mit Leerkäufen, Termingeschäften und selbst Wetten wird mit Gütern gehandelt, die sich nicht im Besitz der Zocker befinden müssen. Da geht zuweilen der Anschluss an die Realität verloren. Das Volumen der Termingeschäfte auf eine bestimmte Weizensorte („Soft Red Winter“) belief sich in Chicago im März auf rund 76 Tonnen. Tatsächlich beträgt die gesamte Jahresernte dieser Weizensorte lediglich neun Tonnen. Die Armen dieser Welt bilden den Endpunkt dieser Börsenwelt, nur dass sie nicht virtuell hungern, sondern ganz real.

Und wieder ein neuer Rekord: Im ersten Quartal 2011 haben Versicherungen und Pensionsfonds rund 600 Milliarden Dollar in die von Investmentbanken und Hedgefonds aufgelegten Wertpapiere investiert, um auf Rohstoffe, darunter Mais und Weizen, zu wetten. Das ist so viel wie nie zuvor. Vor dem Hintergrund einer Milliarde hungernder Menschen auf der Welt bedeutet das auch einen Rekord an Zynismus. Immer mehr WirtschaftsexpertInnen kritisieren dieses Börsenspiele und fordern ein Verbot auf Zocken mit Nahrungsmitteln. Die Folgen der Spekulationen, so argumentieren sie, ist ein dramatischer Anstieg der weltweiten Nahrungsmittelpreise. Die deutsche NGO „foodwatch“ kommt in ihrer aktuell präsentierten Untersuchung „Die Hungermacher“ zum Ergebnis, dass diese Finanzindustrie für den Hunger und den Tod von Millionen Menschen mitverantwortlich ist. Foodwatch rechnet vor, dass allein 2010 die Nahrungsmittelpreise um unglaubliche 33 Prozent gestiegen sind. Das stürze weitere Millionen von Menschen in die absolute Armut. In der hochkomplexen, globalisierten Finanzwelt gibt es selten so anschauliche Beispiele dafür, wie der Reichtum der Einen die Armut der Anderen bedeutet. Seit der Deregulierung der Finanzmärkte scheinen auch die Möglichkeiten des Spekulierens völlig entfesselt. Die Wetten auf Weizen oder Mais sind aber kein Zufall. ÖkonomInnen wie der Bremer Uni-Prof. Hans H. Bass erklären, dass die unkontrollierten Finanzmärkte in den vergangenen Jahrzehnten solch immense Mengen an Kapital angehäuft haben, dass ihnen die Anlageformen ausgingen. Rohstoffe wie Nahrungsmittel erwiesen sich als heiße, neue Anlageklasse, die Öl oder Gold verdrängten. Wie attraktiv Nahrungsmittel als Anlage- und Gewinnform wurden, zeigt sich etwa an der Chicagoer Börse (CBOT). Laut Foodwatch lag der Anteil an spekulativ gehaltenen Weizen-Kontrakten dort 1999 noch bei 20 bis 30 Prozent. Heute ist er auf 80 Prozent gestiegen. Brisant ist daran auch, dass der gehandelte Weizen die Besitzer gar nicht wechseln muss. Mit Leerkäufen, Termingeschäften und selbst Wetten wird mit Gütern gehandelt, die sich nicht im Besitz der Zocker befinden müssen. Da geht zuweilen der Anschluss an die Realität verloren. Das Volumen der Termingeschäfte auf eine bestimmte Weizensorte („Soft Red Winter“) belief sich in Chicago im März auf rund 76 Tonnen. Tatsächlich beträgt die gesamte Jahresernte dieser Weizensorte lediglich neun Tonnen. Die Armen dieser Welt bilden den Endpunkt dieser Börsenwelt, nur dass sie nicht virtuell hungern, sondern ganz real.

„Steuerschonend“

Auch wenn dieser Tage die Wut auf (Investment) Banken die öffentliche Meinung bestimmt, sind es nicht die Geldinstitute allein, die den Nationalökonomien und damit der Gesellschaft Schaden zufügen. Schon in den vergangenen Jahrzehnten trieb auch das fröhliche Credo „Geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen gut“ bizarre Blüten. Während die Rating-Agenturen vor weiteren Staatspleiten und die OECD vor einer tiefen Rezession warnt, wurden große Unternehmen von den Staaten quasi steuerfrei gestellt. Steuersysteme arbeiten angesichts internationaler Konkurrenz ängstlich Konzernen zu, während ArbeitnehmerInnen die Ausfälle kompensieren. In den Jahren 1960 bis 2000 sank etwa in Deutschland der Anteil der Steuern auf Gewinn- und Vermögenseinkommen von 20 Prozent auf 6,7 Prozent, während im selben Zeitraum der Anteil der Steuern auf Löhne und Gehälter von 6,3 auf 19,4 Prozent stieg. Hier musste also jemand für die Unternehmen einspringen.

Wie das funktionierte, führten Hans Weiss und Ernst Schmiederer schon 2004, lange vor der Finanzkrise, in ihrem Buch „Asoziale Marktwirtschaft“ eindrücklich vor. Während Unternehmen die Staaten systematisch ausgeplündert haben, sind Städte wie Wuppertal oder Gelsenkirchen aufgrund ausgetrockneter Gewerbesteuern nahezu bankrott. Die Schließung von öffentlicher Infrastruktur wie Schwimmbädern und Bibliotheken steht im Raum, bis zur Kürzung sozialer Leistungen reichen die Folgen dieser gigantischen Umverteilung. Währenddessen verzeichnen Unternehmen Rekordgewinne, streifen Vorstände Boni in Hundert-Millionen-Höhe ein, freuen sich Shareholder über neuerliche Dividendensteigerungen.Wir haben es nicht mit einer kurzfristigen Finanzkrise, sondern mit einer Systemkrise zu tun, die weiter zurückreicht. Konzerne wie Unilever, BMW oder Pfizer haben, angeleitet von international agierenden Steuerkanzleien wie PricewaterhouseCoopers, verschachtelte Firmenstrukturen entwickelt, um möglichst „steuerschonend“ ihre Gewinne einzufahren.

„Legale Steuerhinterziehung“ nannte das ein Steuerfahnder einmal. Wer besonders geschickt ist, kriegt vom Staat sogar noch eine „Negativsteuer“ ausbezahlt, wie Hans Weiss in seinem 2010 erschienenen „Schwarzbuch Landwirtschaft“ ausführt. Die Raiffeisenlandesbanken berappten für einen Jahresgewinn von rund 1,9 Milliarden Euro nur rund 1,9 Millionen Euro an Steuern. Das entspricht, so Weiss, einer Steuerleistung von 1 Prozent, wobei das Gesetz eigentlich 25 Prozent vorsieht – aber eben auch zahlreiche Vergünstigungen und Schlupflöcher. Die Raiffeisen OÖ schaffte es in einem Jahr sogar, bei Gewinnen von 220 Mio. Euro nicht nur keine Steuern zu zahlen, sondern auch noch 10,4 Mio. Euro (Steuergelder) refundiert zu bekommen. Die Politik sorgte mit ihren Steuerrechtsreformen für viel Spielraum, Sozialdemokratie oder Konservative machten dabei keinen Unterschied. Gewinne können mit den Verlusten von Tochterfirmen gegen gerechnet werden, Holdings siedeln sich in steuerlich günstigen Staaten an und leiten von dort Milliarden an Steuern an die Shareholder weiter, alles legal, versteht sich. Zuweilen schießt die Einladung zur Steuerschonung über das Ziel hinaus. Erst jüngst erschütterte einer der größten Unternehmensskandale das noch schwerer als Italien verschuldete Japan.

Vor 20 Jahren geriet Medizintechnik-Konzern Olympus, bekannt für seine Kameras, durch Investmentverluste gehörig ins Trudeln. Das Minus schrieb die Direktion beim Kauf anderer Unternehmen ab, indem es etwa überhöhte Beraterhonorare verrechnete. Beim Kauf des britischen Herstellers medizinischer Geräte, Gyrus, um 2 Milliarden Dollar, ließen sie 600 Millionen Euro „steuerschonend“ in einen Fonds auf den Cayman Islands fließen. „Üblich“ wäre aber nur ein Dreißigstel dieses Betrages gewesen. Auch wenn Konzerne oder Einzelaktionäre ihre Gewinne ganz legal über Briefkastenfirmen in Steueroasen transferieren, sind es vor allem die Staatsbudgets, die dadurch erfolgreich ausgedünnt werden. Erst kürzlich rechnete die Arbeiterkammer die Schieflage bei der Steuerlast in Österreich vor. Zwei Drittel der Steuern zahlen ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen (43 Milliarden Euro über Lohn- und Mehrwertsteuer), nur ein Drittel kommt aus Steuern auf Gewinne, auf Vermögen und Sprit (22,6 Milliarden Euro). Das ist vergleichsweise bescheiden.

Politische Forderungen, wonach sich die Reichen doch solidarisch zeigen sollen, wirken dabei wie ein Hohn. Wo den Armen und der Mittelschicht verordnet wird, den Gürtel enger zu schnallen, wird die Steuerpflicht bei den Reichen als „Solidarbeitrag“ verstanden. Nur wenige Reiche verstehen diese Solidarität als strukturelle Maßnahme zur Umverteilung. Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner oder der Unternehmersohn und Gesundheitsökonom Christian Köck folgten in öffentlichen Statements Beispielen wie dem kalifornischen Milliardär Warren Buffett und forderten die Erhöhung von Einkommenssteuern bzw. Erbschafts- und Schenkungssteuern. Andere wie Billa-Gründer Karl Wlaschek drohten in der Vergangenheit schon gerne einmal damit, das Land zu verlassen, wenn die Belastungspakete nicht gestoppt würden. Um sich vor dem Zugriff dieses Staates zu schützen, haben die Flicks, Piech, Wlaschek oder Prinzhorn ihr Vermögen in Privatstiftungen geschützt.

Sozialstaat stabilisiert

Die Angstmache, wonach etwa unser Umlagesystem die Pensionen der Zukunft nicht mehr sichern könne, wirkt vor dem Hintergrund satter Konzerngewinne und der enormen Kapitalsummen, die im Börsengeschäft zirkulieren, entweder ziemlich ratlos oder – aus Sicht privater Pensionsfonds – ziemlich kalkuliert. Aber müssen die BürgerInnen, wie der deutsche Philosoph Jürgen Habermas es unlängst formulierte, wirklich das Vertrauen in die Politik und damit in die Demokratie verlieren? Wie kommt es, dass die Verschlankung des Staates, das „Rationalisieren“ als so erstrebenswert erscheint? Während zugleich der Verlust an Lebensqualität bedauert wird. Dass das Vertrauen in den Sozialstaat einer regelrechten Verachtung für ihn Platz zu machen scheint? Erst kürzlich hat der Ökonom Markus Marterbauer in seiner fabelhaften Analyse „Zahlen bitte! Die Kosten der Krise tragen wir alle“, vorgerechnet, wie wachsende Ungleichheit nicht nur die Finanz- sondern auch eine gesellschaftliche und soziale Krise verschärft. Während sich „Sozialstaat“ zunehmend wie ein Schimpfwort anhört, führt Marterbauer aus, dass sich „gerade auch in der Finanzkrise dieser Sozialstaat als stabilisierender Faktor bewährt und seine Überlegenheit gegenüber privaten, auf den Kapitalmärkten basierenden Sicherungssystemen erneut bewiesen“ hat.

Der Wirtschaftswissenschafter bestätigt auch, dass Arme und die Mittelschicht in den vergangenen Jahrzehnten nur eingeschränkt von der Zunahme des ökonomischen Wohlstands profitiert haben. Wider besseres Wissen scheint man in Europa aus den Folgen der fatalen Deregulierungspolitik der Reaganomics (Laffer-Kurve!) der 1980er Jahre nichts gelernt zu haben. Aus den USA wird mittlerweile von steuerlich ausgetrockneten Kommunen berichtet, die den Asphalt ihrer Straßen aufreißen und diese in Schotterpisten verwandeln, weil sie sich deren Erhaltung nicht mehr leisten können. Die nächtliche Straßenbeleuchtung abschalten, öffentliche Spitäler schließen und soziale Leistungen einfach beenden. Jede/r zehnte US-Amerikaner/in bezieht heute Lebensmittelmarken, weil das Land zwar ein sehr hohes BIP aufweist (ein Drittel höher als in Österreich), aber der Wohlstand so ungleich verteilt ist. Wo also bleibt der Reichtum, müsste man angesichts der Sparrhetorik die österreichische Regierung fragen. Währenddessen zocken die Spekulanten ungehindert weiter. Wie meinte James Angels, Ökonom der Universität Georgetown: Was mich an der Krise wirklich erschreckt hat, ist nicht, wie viel sich verändert hat, sondern wie wenig. Aber das liegt daran, dass die Software in unseren Gehirnen nicht neu programmiert wurde. Sie lautet: Werde schnell reich, die Gier der Leute zu spekulieren verschwindet nicht von alleine.